盗撮など迷惑防止条例違反や撮影罪に関する相談なら弁護士へ

盗撮は,携帯電話1つあれば可能な犯罪です。他の性犯罪に比べてハードルが低く,被害者に気づかれないように完遂することが出来るため,常習化することが多いです。今回コラムでは,盗撮事件に特有の弁護活動について,解説していきます。

目次

1 盗撮(迷惑防止条例違反、撮影罪)について

盗撮は、被写体となる人間に無断で撮影を行うことです。

盗撮罪という犯罪は存在しません。

では,どういった犯罪が成立するのでしょうか。

(1) 撮影罪(性的姿態撮影罪)

2023年7月13日、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)」が施行されました。

この法律は,今まで主に迷惑防止法条例で規制されていた盗撮を,撮影罪として規定し,全国一律に取り締まる目的で制定されたものです。

性的姿態の撮影だけでなく,そのデータの提供,保管,記録も規制しています。

① 撮影

| (性的姿態等撮影)

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為 イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分 ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態 二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為 三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為 四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為 2 前項の罪の未遂は、罰する。 3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。 |

(ア)要件

性的姿態とは,①性器や臀部,胸部等の性的な部分②性的な部分を隠すために身に着けている下着③わいせつな行為や性交等を行っている間の姿態,を言います。

これらの性的姿態等を,同意なくまたは騙して撮影すると,撮影罪が成立します。

この「同意なく」という言葉は,同じく令和5年7月17日に改正された不同意性交等罪,不同意わいせつ罪で規定されている「同意」と同じ意味です。相手からの同意があったとしても,経済的・社会的な理由で拒否が出来なかったり,泥酔していたり,驚いて声が出せない状況であったのであれば,不同意とみなされる可能性が高いでしょう。

また,被害者の年齢も問題になります。

被害者が13歳未満の場合は,同意の有無,行為者の年齢に関係なく罰せられます。

被害者が13歳以上16歳未満であれば,行為者が被害者より5年以上後に生まれている者であった場合に,同意の有無に関係なく,撮影罪が成立する可能性があります。

(イ)量刑

撮影罪の量刑は,三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。

撮影罪は,未遂も罰せられます。未遂罪とは,犯罪の実行の着手を言いますから,スカートの中にスマホを向けた時点では,未遂罪が成立する可能性が高いでしょう。

② 提供

| 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |

盗撮によって発生したデータを,提供した者は,提供罪に問われます。

量刑は,三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。

また,この提供を,不特定多数の者に行い,または公然と陳列した者は,五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するという,非常に重い罪に問われます。「公然と陳列」とは,不特定又は多数の人が見ることが出来る状況に置くことを言います。展示はもちろん,ウェブサイトでの閲覧も含まれます。仮に,パスワードを知っている者のみが閲覧できるシステムであったとしても,パスワードを知る者が多数であったり,電波可能性があるのなら,公然と陳列に含まれる可能性があります。

③ 保管

| (性的影像記録保管)

第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する |

提供目的での盗撮データの保管は,二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に科せられます。

⑵ 大阪の迷惑行為防止条例

大阪の迷惑防止条例の条文は,以下の通りです。

| 第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。 二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。 一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。 二 前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること(前項又は第四項の規定に違反する行為を除く。)。 3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。 二 みだりに、姿態を撮影すること。 4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項各号又は第三項第二号の規定に違反して撮影した者 二 第十条第一項の規定に違反した者 2 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |

大阪の迷惑防止条例は,人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法人の衣服の内側の撮影を規制しています。また,銭湯などの場所での撮影も規制しています。

量刑は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金,常習性があれば,二年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。

先述したように,刑法改正によって、2023年7月13日から、新たに「盗撮罪」(略称:性的姿態撮影等処罰法違反)が新設されました。そのため、重なり合う部分については,今後同法違反で処罰されることが多いと考えられます。

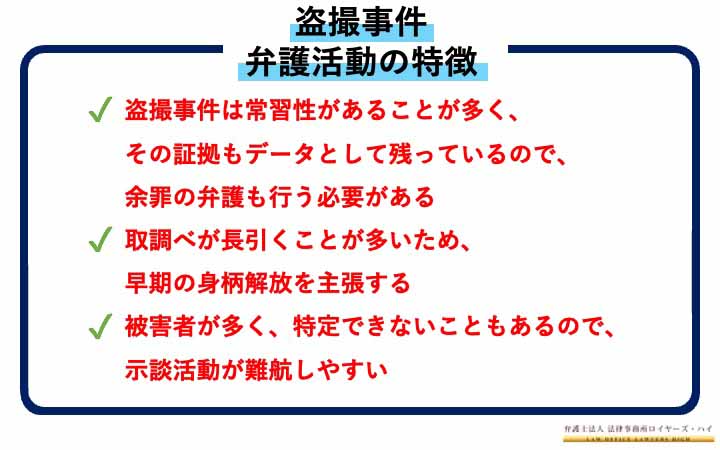

2 盗撮・迷惑防止条例違反、撮影罪に特有の弁護活動

盗撮の場合、現行犯逮捕されることが多く,そのまま連行され,警察に撮影したカメラや携帯電話を押収されて、中の写真が動かぬ証拠となって自白する場合が大半です。

そこで、自白している場合の弁護活動を想定します。

⑴ 取調べについて

まず,盗撮は余罪が多い可能性がかなり高いです。常習的に盗撮をしていることがほとんどだからです。そして,携帯電話やカメラにそのデータが残っていると,いつどこで盗撮したのか,他の盗撮事件についても明らかにする必要があるため,取調べが長引きます。

弁護士は,そもそも逮捕を回避できるように働きかけることも可能ですし,できるだけ早期に身柄を解放するように主張し,不当に長い取調べには抗議することが出来ます。

⑵ 示談について

盗撮は,犯行内容や同種の前科が存在するかといったことが考慮されるほか,被害者との示談が重要です。痴漢や他の性犯罪と同様、直接被害者と連絡を取ることができないのが原則なので、示談をするためには弁護士を付けることが必要になります。

他方で、盗撮の場合には、残念ながら被害者を特定できないこともあります。

その場合には、示談をしたくてもできません。そこで、贖罪寄付を行って、不起訴処分を目指します。

⑶ 不起訴を目指すには

なお、迷惑防止条例違反の場合には、被害者と示談ができれば、不起訴になることも多かったです。しかしながら、撮影罪が新設されて、厳罰化されたことによって、被害者と示談ができても、直ちに不起訴になるとは限りません。

そのため、不起訴を目指すためには、被害者の方にしっかりした示談金を支払ったうえで、反省文や親族の監護監督の陳述書を提出したり、専門の医療機関でカウンセリングなどの診療を受けるなど具体的な再発防止策を講じることも今まで以上に大切だと言えます。

家族から身柄引受書を取得して意見書を提出して釈放されることもあるので、早急な釈放を目指すために、早期に弁護士を付けた方がよいでしょう。

参考:盗撮など迷惑防止条例違反や撮影罪に関する相談なら弁護士へ

3 まとめ

このように,盗撮の示談活動は,他の犯罪とは異なる点が多いです。特に示談については,被害者が多く,特定が難しいこともあります。そこで,弁護士に相談することをお勧めします。依頼する弁護士は,盗撮事件に強い弁護士が良いでしょう。

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは,夜間・休日の対応も可能です。また,大阪市・難波(なんば)・堺・岸和田・神戸と,主要な土地にオフィスを構えています。

盗撮事件の実績が豊富な弁護士が在籍している,法律事務所ロイヤーズハイに是非ご相談ください。

このコラムの監修者

-

田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。